每当我们安装专业软件时,总会遇到那个熟悉的对话框——要求输入由字母数字组成的注册码。这个看似简单的字符串背后,其实隐藏着精密的身份验证机制。机器码与注册码这对数字世界的孪生兄弟,构成了软件授权体系的基础框架。

机器码是软件为识别特定设备而生成的唯一标识符。它就像设备的数字指纹,通过采集硬件特征信息组合而成。常见的生成来源包括CPU序列号、硬盘卷标、主板信息和网卡MAC地址等。

生成过程通常遵循特定算法。软件会扫描系统硬件,提取关键参数,经过哈希运算或编码处理,最终输出一串特定格式的字符。我记得帮朋友安装设计软件时,每次重装系统后生成的机器码都完全相同,这正是因为硬件配置没有改变。

不同软件采用的生成策略各有特点。有些只使用单一硬件信息,有些则组合多种特征。这种差异直接影响了授权的灵活性和安全性。

注册码是软件开发商授权合法用户的凭证。它基于机器码通过特定算法生成,确保每个注册码只能在一台设备上激活使用。

验证机制的核心在于匹配关系。软件将用户输入的注册码与本地机器码进行配对验证,只有符合预设算法的组合才能通过检测。这个过程可能在线完成,也可能离线进行。

验证失败时,软件通常会给出提示并限制部分功能。这种设计既保护了开发商利益,也为用户提供了试用机会。我遇到过输入错误注册码导致软件退回试用版的情况,重新获取正确注册码后才恢复正常使用。

两者之间存在着严密的对应关系。注册码本质上是机器码经过加密算法转换的结果,这种转换不可逆且具有唯一性。

关联强度取决于加密算法的复杂度。简单的算法可能导致多个机器码对应同一个注册码,而强大算法能确保一一对应关系。开发商需要在这之间找到平衡点。

这种绑定关系带来了使用上的限制。用户更换主要硬件后,原有注册码可能失效,需要重新申请授权。这个设计确实保护了软件版权,但也给硬件升级带来了些许不便。

走进软件授权的核心地带,生成技术就像精密的密码锁制造工艺。它不仅决定了授权系统的可靠性,更直接影响着用户体验和版权保护效果。从简单算法到复杂加密,每种技术选择都折射出开发者对安全与便利的权衡考量。

生成算法的选择如同调配独特配方。最简单的实现是异或运算,将机器码与固定密钥进行位操作产生注册码。这种方法实现简单但安全性较低,适合对安全性要求不高的场景。

哈希算法应用更为广泛。MD5、SHA-1等算法能将机器码转换为固定长度的哈希值,再经过格式化处理成为注册码。这种单向转换确保了无法从注册码反推机器码,提供了基本安全保障。

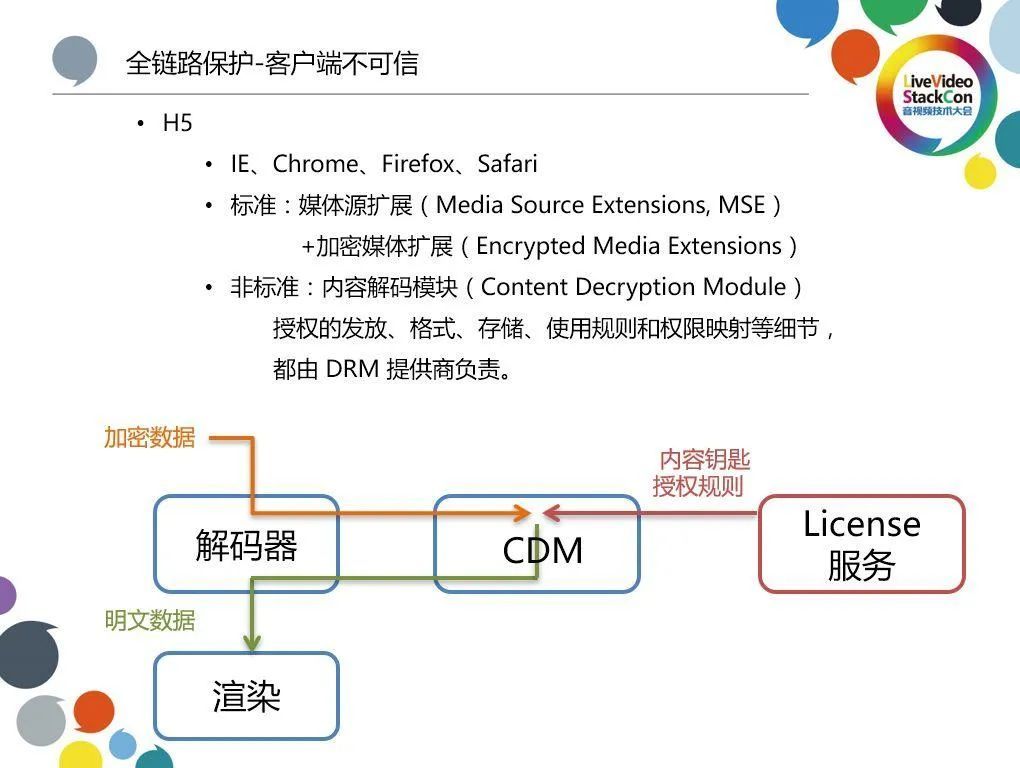

非对称加密技术将安全级别提升到新的高度。使用RSA等算法,开发商保留私钥用于生成注册码,而软件内置公钥用于验证。我记得有个项目管理软件采用这种方案,每次授权都需要连接服务器获取数字签名。

组合算法往往能提供最佳效果。将多种技术融合运用,比如先进行哈希运算再结合时间戳加密,能有效防止注册码被破解或复用。这种多层次防护就像给授权系统上了多重保险。

生成器工具将复杂算法封装成简单操作界面。开发商使用的专业生成器通常支持自定义算法、设置有效期、绑定特定功能模块等高级选项。

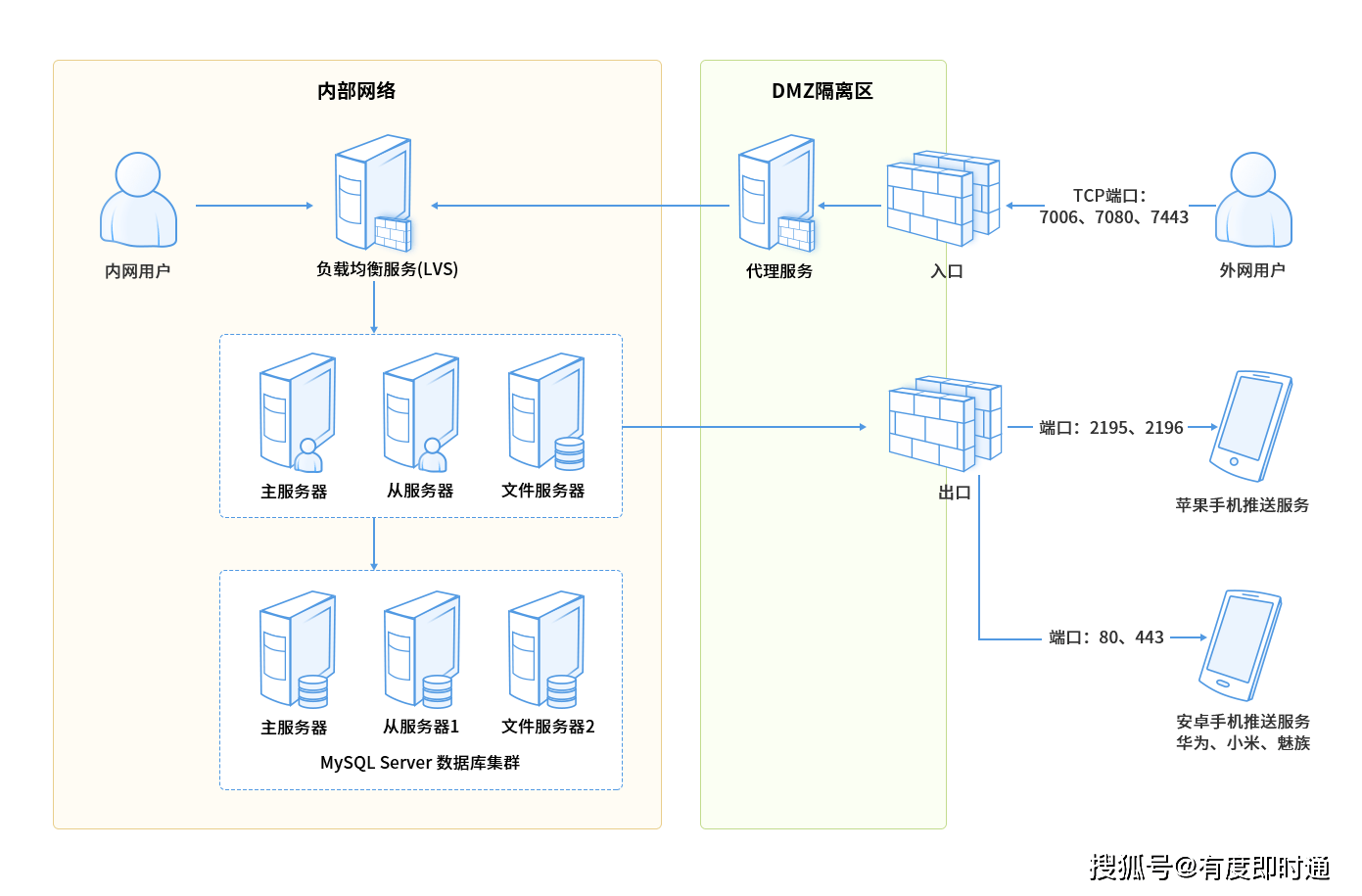

在线生成服务为小型开发团队提供了便利。通过Web接口提交机器码,系统自动返回对应注册码,省去了部署本地生成环境的麻烦。这种服务确实降低了技术门槛,让更多开发者能够快速实现软件授权。

命令行工具在自动化流程中表现出色。通过脚本调用生成器程序,能批量处理大量授权请求,特别适合企业级软件的部署和管理。

第三方生成平台需要考虑信任问题。虽然它们提供现成的解决方案,但核心算法可能不够安全,甚至存在后门风险。选择这类平台时需要仔细评估其可靠性和技术实力。

安全性设计要从攻击者角度思考。弱算法生成的注册码容易被暴力破解,而缺乏校验机制的注册码可能被篡改或伪造。完善的安全方案需要覆盖这些潜在威胁。

加密技术的应用程度直接影响防护效果。基础方案可能只进行简单编码,而高级方案会采用AES、DES等强加密算法,配合动态密钥和随机数生成,大幅提升破解难度。

防逆向工程措施同样重要。代码混淆、加壳保护能防止生成逻辑被直接分析,而运行时检测可以识别调试器或内存修改工具的存在。

定期更新机制保持系统持续安全。通过版本迭代修复已知漏洞,更换加密密钥,或者引入新的验证要素,都能让授权系统跟上安全威胁的变化节奏。这种持续改进的理念值得每个软件项目借鉴。

软件授权的攻防战场从未停歇,就像一场永不休止的猫鼠游戏。破解者不断寻找系统漏洞,而开发者则持续加固防护壁垒。这种动态平衡推动着授权技术不断进化,也让每个软件产品都面临着真实的安全考验。

静态分析是最基础的破解手段。通过反编译工具直接查看验证逻辑的源代码,寻找算法实现的薄弱环节。很多早期软件使用简单的字符串比较验证注册码,这种防护在专业破解者面前几乎形同虚设。

动态调试让破解者能够实时观察程序执行。设置断点在注册验证函数,逐步跟踪内存变化,往往能直接获取正确的注册码或者找到绕过验证的方法。这种技术需要相当的耐心和专业知识,但效果通常立竿见影。

内存补丁技术巧妙地修改运行时的程序代码。在验证过程中临时改变程序流程,使无论输入什么注册码都能返回成功结果。这种方法避免了直接修改原始文件,但需要精确把握打补丁的时机和位置。

注册机编写是更高级的破解形式。通过逆向工程完全理解生成算法,然后制作出能够为任意机器码生成有效注册码的工具。这种破解的破坏性最大,一个注册机就可能导致整个授权体系失效。

代码混淆让逆向工程变得困难重重。通过改变变量名、插入无效代码、打乱执行流程,使得反编译后的代码难以阅读理解。这种防护虽然不能完全阻止破解,但能显著增加分析成本和时间。

运行时检测构建起动态防御体系。程序会不断检查自身完整性,检测调试器附着,监控内存修改行为。一旦发现异常立即采取应对措施,比如终止运行或者触发假死状态。

多因素验证提升破解门槛。除了机器码和注册码的匹配验证,还可以加入时间戳、硬件特征、在线验证等额外检查。这种分层防御让单一破解方法难以奏效。

加密和加壳技术保护核心逻辑。使用强加密算法保护关键代码段,配合专业的加壳工具防止静态分析。我记得有个图像处理软件采用虚拟机保护技术,将关键代码转换为自定义指令集,大大增加了分析难度。

破解行为面临明确的法律风险。在大多数国家和地区,未经授权绕过软件保护措施都构成著作权侵权。权利人可以通过法律途径要求停止侵权并索赔损失,严重情况下还可能涉及刑事责任。

合规使用需要理解授权条款的边界。企业用户在部署软件时应确保注册数量与授权数量一致,避免因员工私自安装导致的授权超标。这种合规意识应该成为企业IT管理的基本要求。

技术防护需要与法律手段结合使用。完善的EULA条款、明确的侵权后果声明,配合有效的技术防护,能形成完整的版权保护体系。单纯依赖技术或法律都难以达到理想效果。

合理定价策略减少破解动机。当软件价格与用户承受能力匹配时,用户更愿意选择正版授权。适时的促销活动和分级定价也能吸引更多用户进入正版体系,这种商业策略的调整往往比技术防护更有效。